Le AI generative non apprendono da chiunque e da qualunque addestramento, ma da quello riconducibile al mainstream: lingue dominanti, media centrali, testi più visibili.

Il risultato di questa operazione incide direttamente sulle mappe linguistiche delle intelligenze artificiali generative.

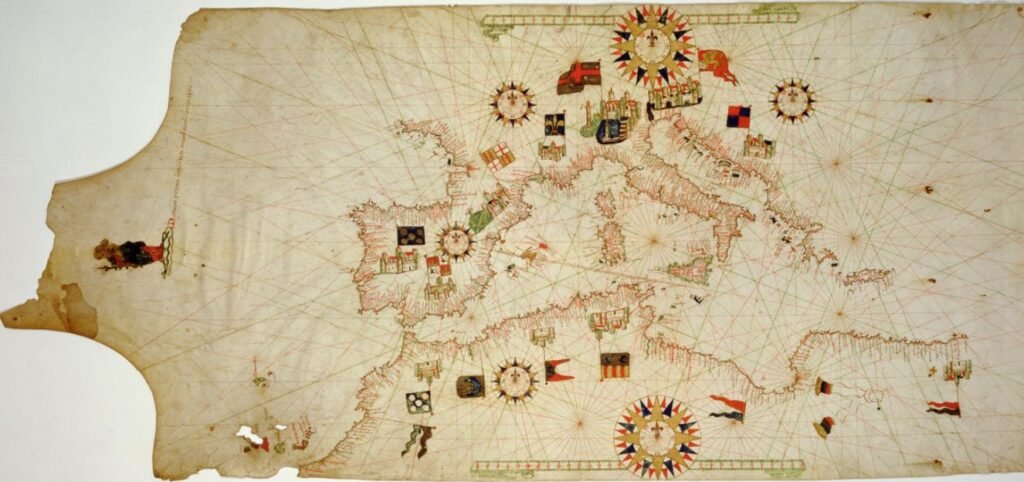

A tal proposito, ti chiedo di osservare questa mappa.

È la mappa in miniatura del Mediterraneo centrale realizzata da Matteo Prunes nel 1560.

Come vedi, i territori occupano la porzione centrale della mappa e i margini sono lasciati in chiaro: non sono riportati i Paesi Bassi, la penisola Scandinava e neppure l’est Europa.

Ma i margini chiari non rappresentano una caratteristica di questa specifica mappa, anzi.

Erano già tipici della cartografia di epoca greco-romana e poi delle successive mappae mundi e anche dei portolani dell’alto medioevo.

Perché te ne parlo?

Perche le mappe linguistiche delle intelligenze artificiali generative somigliano proprio alle mappae mundi, ai portolani e alla mappa di Matteo Prunes che hai appena osservato: nate dal mainstream, le mappe delle AI illuminano solo ciò che è centrale e già conosciuto.

Ebbene… ciò non significa che i margini periferici siano disabitati.

Al contrario, sono popolati da zone cieche, da tabù e da ambiguità, vale a dire tutti quei fattori che conferiscono profondità al pensiero.

Sono territori che le AI generative non disegnano (tutte prese e comprese dal mainstream), ma che danno vita a quelle che mi piace chiamare le mappe invisibili della scrittura algoritmica.

Vuoi proseguire, con me?

⚡ Zone cieche: la parte chiara della mappa

L’ignoto ha questa caratteristica: per lo più, ci fa paura. Come tutto ciò che non è illuminato, come le zone cieche.

Nei testi generati dall’AI, le zone cieche corrispondono a ciò che i dati non hanno rilevato in misura o in maniera sufficiente come

- i dialetti

- le lingue meno diffuse

- le narrazioni altre

- le narrazioni marginali

- le esperienze umane vissute in periferia, dove la luce dei riflettori mediatici non arriva.

Se ti stai chiedendo perché ciò accada, sappi che la questione è semplice.

Se un fatto X non è stato detto e ripetuto quelle Y volte necessarie affinché l’algoritmo lo ritenga rilevante…beh, lo inserisce ai margini delle cose che gli sono note e, piano piano, tende a cancellarlo.

Sembra che tutto ciò sia privo di conseguenze, vero?

Invece no perché la riduzione all’irrilevanza non è mai un’operazione neutra.

In questo caso, l’irrilevanza algoritmica determina la creazione di periferie culturali che non trovano voce. Eppure, storicamente, sono state proprio le periferie ad aver generato innovazione linguistica e culturale.

E se l’AI ignora queste aree, il primo rischio che corriamo come specie è quello di assistere all’appiattimento della pluralità delle esperienze.

Il secondo è consequenziale e molto triste: il linguaggio diventa un grumo paesaggistico collocato al centro.

Uniforme, prevedibile.

Tabù: i territori proibiti

“Hic sunt dracones“. “Qui ci sono i draghi”.

In molte mappe di età medievale si incontra questa scritta per indicare una zona ritenuta pericolosa.

Non una zona inesistente, ma una zona da non attraversare in ragione della sua pericolosità.

La scrittura algoritmica si muove con una dinamica molto simile, ovvero per motivi etici, commerciali o legali evita accuratamente di affrontare alcuni temi.

Eccoli:

a) emozioni impattanti quali la rabbia, il dolore, il desiderio forte, etc.

b) argomenti politici o temi culturali molto delicati

c) conflitti, questioni divisive, zone grigie.

Ecco perché i testi generati dall’AI sono sempre molto rassicuranti, educati, senza sbavature nè un filo di temerarietà del pensiero.

Se ti aspetti che ChatGPT, Perplexity, tec. percorrano le strade vere della scrittura fatte di impervietà, coni d’ombra, rivelazioni, parole che disturbano o feriscono o mettono in crisi, ecco se ti aspetti questo da una AI generativa sei fuori strada.

La scrittura, quella autentica, ti posta in zone del pensiero che, a priori, non sai e non conosci: possono redimerti o condannarti, ma lo sai solo arrivandoci.

E puoi gestirle, col tuo senso critico, nella lunghezza e nella larghezza che decidi tu nell’esatto momento in cui i draghi ti appaiono.

La scrittura algoritmica non contempla i draghi.

Ambiguità assenti: mappe senza pieghe

Le mappe algoritmiche amano i confini netti, d’altro canto, la loro natura è statistica ed è per questo che rendero lineare ciò che nella realtà è complesso.

Eppure la lingua umana non vive di linearità: vive di ambiguità.

Un “forse” che apre al dubbio, un doppio senso che ti costringe a rileggere, un silenzio che non sai come interpretare.

L’AI tende a cancellare tutto questo, offrendo frasi conclusive, rassicuranti, prive di margini d’interpretazione.

Il risultato è un linguaggio che spiega sempre, ma raramente interroga.

In conclusione…

Il vero paradosso non è che l’AI cancelli l’ignoto, ma che lo travesta da certezza.

Dove le mappe antiche lasciavano vuoti fertili perché capaci di stimolare l’immaginazione, le mappe algoritmiche producono una topografia fittizia, liscia e continua, che scambia l’assenza di pieghe per completezza.

Guarda quanto è raffinata questa illusione: trasformare il non-sapere in superficie levigata…

__________________________________

Se lavori con le parole e vuoi integrare l’AI senza cadere nelle sue trappole di normalizzazione, scrivimi: https://katiabovani.it/contatti/

Ti aiuterò a disegnare topografie linguistiche più ricche, etiche e strategiche.